정부 의료급여 정책…빈곤층 ‘병원 문턱’만 높였다

파스라도 붙여야 밖에 나다닐텐데…

한겨레

김아무개(58·서울 영등포구 도림동)씨는 요즘 거의 집안에만 틀어박혀 지낸다. 20만원짜리 월셋방에서 홀로 사는데, 심한 류머티즘성 관절염으로 일상생활 자체가 매우 힘들다. 팔 관절도 굳어 화장실 출입은 물론 식사 준비도 쉽지 않다. 영등포역 앞에서 나눠주는 무료 점심 배식이라도 받아야 하지만 발목과 무릎이 아파 그곳으로 나갈 수도 없다.

그의 ‘막장 인생’이 더욱 고통스러워진 것은 정부의 ‘파스 오남용 방지 대책’이 시행되면서부터다. 1종 의료급여 수급권자인 김씨는 지난해 가을까지는 양쪽 무릎, 발목, 팔꿈치 등에 파스를 잔뜩 붙이고서라도 간신히 집을 나설 수 있었다.

파스 오남용 방지·진료 사전승인제 차례로 시행

수급권자들 의료이용 포기 속출…생존조차 위협

김씨는 기초생활 수급권자라 동사무소에서 매달 35만원을 받는다. 여기서 방세 20만원과 전기·수도·가스 요금 7만~8만원을 내고, 남은 돈을 쌀 등 식비에 쓰고 나면 남는 게 없다. “파스를 더 사려고 방에 불을 넣지 않았더니 뼈마디가 더 쑤신다”는 김씨는 “사는 게 사는 것이 아니다”라고 말했다.

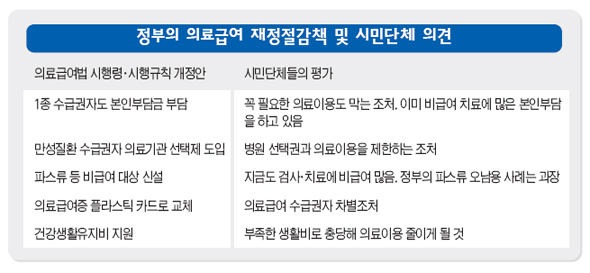

의료급여 재정을 아끼겠다는 보건복지부의 대책으로 빈곤층의 고통이 커지고 있다. 복지부는 지난해 5월 처음 “의료급여 수급권자의 의료 이용에 ‘도덕적 해이’가 있다”고 발표하고 나서 △파스 오남용 방지 △365일 이상 진료 때 사전승인제 등 의료급여 재정 절감대책을 차례로 시행했다. 지난해 말에는 “의료 이용 제한을 위해 본인부담금제 등을 도입하겠다”고 밝혔다.

의료 전문가와 시민단체들은 빈곤층의 의료 이용을 막는 이런 정책이 건강은 물론 생존조차 위협한다고 비판하고 있다.

실제로 도시빈민을 위한 나눔 운동을 펼치고 있는 ‘대한성공회 나눔의 집 협의회’의 상담 내용을 보면, 정부 대책으로 의료급여 수급권자들이 의료 이용을 포기하는 사례가 곳곳에서 나타나고 있다. 건설 현장에서 일하면서 허리 통증으로 매일 약을 먹던 40대 남성이 지난해 결핵에 걸려 진료 일수가 365일을 넘기게 됐다. 허리통증 약과 결핵 약을 함께 처방받다 보니 일어난 일이다. 이에 그에게 ‘사전승인제’에 따라 ‘의료급여 연장 신청서’를 내라는 통지가 날아왔고, 그 말에 놀란 그는 결핵 약을 끊었다.

함윤숙 나눔의집협의회 사무국장은 “일 때문에 허리통증 약은 끊지 못하고, 결핵 약을 끊은 사례”라며 “정부가 의료급여 오남용이 심하다고 발표한 뒤 이와 비슷한 상담사례가 크게 늘고 있다”고 말했다.

복지부가 ‘본인부담금제’ 등을 담아 지난달 입법예고한 시행령이 실시되면 의료 이용에 제한을 받는 빈곤층은 더욱 많아질 전망이다. 유의선 빈곤사회연대 사무국장은 “파스에 의존해 고통을 참을 수밖에 없는 빈곤층 환자들이 파스조차 사서 쓰지 못하는 참담한 상황을 맞게 된다”고 말했다. 유 사무국장은 “이미 지금도 의료급여 수급권자의 상당수가 치료에서 소외되고 있는데, 추가로 도입될 본인부담금제 등의 조처는 이들의 고통을 더욱 크게 할 것 같다”고 걱정했다.

김양중 의료전문기자 himtrain@hani.co.kr

기사등록 : 2007-01-11 오후 07:50:21 기사수정 : 2007-01-11 오후 07:56:25