민노당, 첫 경선 ‘정파선거’ 벽 넘었다

민노당 대선후보 권영길

이주현 기자

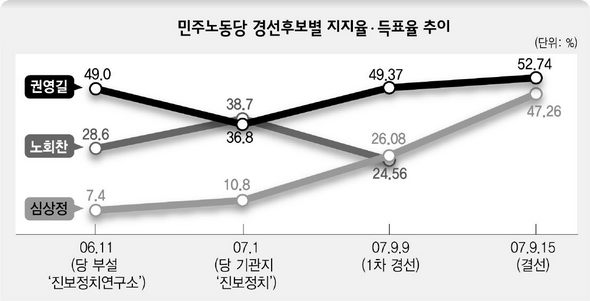

» 민주노동당 경선후보별 지지율·득표율 추이

지난 15일 끝난 민주노동당 대선후보 경선은 창당 7년 만의 첫 경선치고는 일단 ‘합격점’이라는 평가다. 민주노동당은 지난번 대선에서는 권영길 후보를 합의 추대했다.

이번 경선은 권영길 후보의 독주로 끝나리라는 애초 예상과 달리, 결선투표에서 5%포인트의 근소한 표차로 승부가 나면서 흥행면에서도 성공적이었다. 이런 박빙 승부는 앞으로 당내 지형의 변화 가능성을 예고하는 대목이기도 하다.

결선투표 결과를 보면, 겉으론 지난 당직 선거에서 계속된 자주파(NL)와 평등파(PD)의 세 대결 구도와 비슷하다. 이번에 권영길 후보와 심상정 후보가 각각 얻은 득표율 52.7% 대 47.3%는 지난 당 대표 선거 때 자주파(NL)가 지지한 문성현 대표와 평등파(PD)가 밀었던 조승수 전 의원의 대결 당시 52% 대 48% 구도와 비슷하다.

정책·인물 위주 대결로 정파구도 변화 모색

박빙 승부로 흥행성공…미숙한 운영 숙제로

하지만, 밑바닥을 들여다보면 변화가 감지된다. 양쪽 진영 모두 정파에 이끌려서가 아니라 대선후보로서의 경쟁력, 인물에 대한 평가에 근거해 표를 던진 이들이 많았다고 분석하고 있다. 심상정 후보 쪽 손낙구 대변인은 “자주파 쪽에서도 새로운 인물이 필요하다며 심 후보에게 투표한 이들이 많았고, 심 후보 쪽 유권자 중에도 ‘아직 심 후보는 덜 익은 차기 주자다’라고 판단해 권 후보 쪽으로 넘어간 이들이 많았다”고 말했다.

또 어느 후보가 압도적 몰표를 얻을 경우, 한 쪽으로 편향된 당내 정파구도에 대한 문제 제기가 잇따르면서 소모적인 분열 상황으로 갔겠지만, 서로의 세력을 ‘인정’한 가운데 변화를 모색할 수 있는 토대가 갖춰졌다는 평가도 있다. 김윤철 전 진보정치연구소 연구기획실장은 “진보진영 안에서도 리더십을 만드는 과정이 정파적 담합으로만 되는 것이 아니라 경쟁을 통해 만들어질 수 있다는 것을 확인했고, 그것이야말로 진정한 정치세력으로 자리잡아가는 과정”이라고 말했다.

그러나 한계도 지적된다. 첫 대선후보 경선이다 보니 여러 모로 운영이 미숙했다. 권영길 후보 지지자들과 노회찬 후보 지지자들이 당내 게시판에서 노 후보의 과거 이력을 놓고 네거티브 공방을 벌이고 있을 때, 당 선관위는 방관함으로써 중심을 잡는 모습을 보여주지 못했다. 권 후보 쪽의 한 인사는 “당직 선거 경선보다 네거티브 공방 등이 훨씬 격렬하게 이뤄졌다. 한나라당 대선후보 경선과 비교해 새로운 경쟁양식이나 틀을 만들었어야 하는데, 그런 점이 방치돼 아쉬웠다”고 말했다.

이유주현 기자 edigna@hani.co.kr