위암 진단 받았는데 교통사고 ‘나이롱 환자’ 취급

한겨레 김양중 기자

무너지는 건강보험, 시름 깊은 환자들 – (상) 민영 의보 확대의 그림자

건강보험 당연지정제 완화, 민영 의료보험 확대, 영리병원 도입 등 이명박 정부의 ‘의료산업화 정책’이 점차 모양을 갖추고 속도를 더해 가고 있다. 보건복지가족부는 신중하게 접근하겠다지만, 기획재정부 등은 적극 추진하겠다는 방침을 공식화한 상태다. 때문에 ‘건강보험 붕괴’ 우려가 커지고 있다. 최근 개봉한 마이클 무어 감독의 영화 <식코>(Sicko·아픈 것들)는 민영 보험과 영리병원이 압도한 미국의 의료 현실을 보여줘 화제가 되고 있다. 우리 의료시스템의 영리화 현주소와, 우리 안에 있는 ‘식코’의 경고를 두 차례로 나눠 들어본다.

재래시장에서 밥집을 하던 이아무개(63·서울 등촌동)씨 부부는 1993년 ㅂ생명의 암보험에 들었다. 암이 생기면 입원 하루당 10만원이 나온다고 했다. 솔깃했다. 암에 걸린 친척이 힘들어하는 모습을 봤기 때문이다.

이씨는 다달이 보험료 5만2천원씩을 낸 지 14년 만인 2006년 위암 진단을 받았다. 수술과 항암 치료가 6∼7개월 이어졌고, 항암 치료 후유증 등으로 입원 기간은 열 달로 길어졌다. 치료비는 4570만원이나 됐지만 건강보험 덕분에 이씨 부담은 780만원에 그쳤다. 문제는 빚으로 남은 간병비와 생활비였다. 암보험이 고마웠다. 입원 열 달치 보험금 3200만원을 받으리라 예상했기 때문이다.

100원 내면 60원 받는 구조…툭하면 안주고 버티기

민영보험 섣부른 활성화 정책땐 부작용 확산 우려

하지만 ㅂ생명은 “수술과 항암 치료 기간인 6∼7개월 입원만 인정해 2천만원만 주겠다”고 했다. 나머지는 ‘직접적인 암치료가 아니다’는 것이다. 이씨의 아내는 6일 “암 수술과 항암 치료로 망가진 몸을 치료하느라 입원했는데 쓸데없는 입원을 한 것처럼 몰아붙였다”며 “교통사고 ‘나이롱 환자’로 다뤄 분통이 터진다”고 말했다.

이명박 정부가 의료산업화 전략의 하나로 민영 의료보험을 키우려 하면서 보험업체들의 발걸음이 바쁜 가운데, ‘민영보험금 분쟁’으로 고통받는 환자와 가족들의 신음과 가슴앓이는 매우 심각하다. 공적 보험인 건강보험과 달리, 민영보험사는 이윤을 위해 보험금 지급을 되도록 억제하려 하기 때문이다. 건강보험은 이씨 입원기간 열 달 모두를 인정했지만, 민영보험은 6∼7개월만 인정하려 한 것이 그 단적인 보기다.

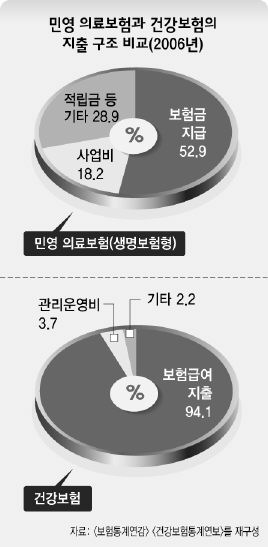

» 민영 의료보험과 건강보험의 지출구조 비교 (2006년)

김창보 시민건강증진연구소장은 “우리 민영보험의 보험금 지급률은 60%로, 가입자가 100원을 내면 60원을 돌려받게 돼 있다”며 “보험금 분쟁이 잇따를 수밖에 없는 구조”라고 말했다. 보험금 분쟁은 민영보험의 ‘예상된 배신’이라는 것이다. 반면 건강보험은 가입자가 100원을 내면 국고 보조금까지 110원을 돌려받는다.

김미숙 보험소비자협회 회장은 “민영보험사들은 가입자에게 보상 혜택이 클 것처럼 홍보하지만 정작 보험금을 줘야 할 때는 직접적인 치료 목적의 입원이 아니라고 하거나, 뒤늦게 모호한 약관 규정을 들이대는 일이 잦아 보험 분쟁이 늘고 있다”고 말했다.

민영 보험이 의료시스템을 장악한 미국에선, 보험회사들이 치료의 양과 질을 결정해 환자들이 피해를 입는 사례가 숱하다. 이씨는 입원기간만을 두고 다퉜지만, 미국의 보험회사들은 환자가 어느 병원에서 치료를 받을지, 어떤 시술과 약을 쓸지까지 하나하나 ‘통제’한다. 전국민 건강보험 시스템인 우리와 달리, 미국인들은 공적 보험 가입 대상이 14%에 그쳐, 대부분 민영보험만 바라봐야 한다. 이런 상황에서 민영보험회사가 보험금을 주지 않는 치료를 받게 되면 중산층·서민 환자는 파산에 이를 수밖에 없다.

우석균 보건의료단체연합 정책실장은 “민영보험 천국인 미국은 경제개발협력기구(OECD) 회원국 가운데 가장 많은 돈을 보건의료에 쓰면서도 국민 건강 수준은 거의 꼴찌”라며 “공적보험을 흔드는 민영보험 활성화를 묵과해서는 안 된다”고 말했다. 김양중 의료전문기자 himtrain@hani.co.kr

*************************************

장애인 · 나이든 환자 보험가입 차별 일쑤

교사 김아무개(49)씨는 나이가 들면서 걱정이 늘었다. 노후에 암이나 뇌졸중처럼 큰돈이 드는 중병이 찾아올까봐 두렵기 때문이다. 건강보험료를 몇십년 동안 냈는데, 건강보험으로 못 가는 병원이 생길지도 모른다는 얘기가 나오면서 불안은 더 커졌다. 김씨는 “뒤늦게 민영보험에 가입하려고 보니 보험료도 비싸고 건강진단 조건도 까다롭다”며 “건강보험만으로 노후 의료비를 감당할 수 있을지 걱정”이라고 말했다.

김씨의 우려는 근거가 없지 않다. 국민건강보험공단 자료를 보면 지난해 뇌졸중, 만성신부전, 암 등 치료비가 많이 드는 질병은 한 해 평균 진료비가 700만∼1800만원이었다. 건강보험이 중증 질환 혜택을 대폭 늘리면서 본인 부담은 30% 수준인 200만∼500만원이 됐다. 하지만 간병비, 비급여 진료비 등 보험이 안 되는 비용을 더하면 치료비는 다시 연간 수천만원대로 불어난다. 이런 고액 진료비 환자 발생 비율은 30대는 인구 1만명당 90∼100명이지만, 60대는 1030명, 70대 1727명으로 크게 늘어난다. 그러다보니 민영 의료보험은 김씨처럼 이미 고혈압이 있거나 나이 많은 환자는 가입을 꺼리고 보험료를 비싸게 매긴다. 또 장애인이나 위험 직군 종사자는 보험 가입을 거절하는 등 차별을 두기 일쑤다.

공공노조 사회보험지부 송상호 정책위원은 “건강보험으로 100%를 보장하는 무상의료를 실현하는 데 2006년 기준으로 14조4천억원이 더 필요하다”며 “우리 국민이 내는 민간 의료보험료가 10조원 규모인 걸 고려하면, 이 돈을 공적 보험인 건강보험 쪽으로 돌리도록 의료시스템을 만드는 게 훨씬 바람직하다”고 지적했다.

김양중 기자

[관련기사]

• 영화 ‘식코’ 총선용으로 잘팔리네

• “대통령님, 함께봐요, 식코”

• “의료산업화 추진 의원 18대 총선 낙선운동”

• ‘미국식 건강보험정책 이래서 안돼’

• 영화 ‘식코’ 총선용으로 잘팔리네

• “의료산업화 추진 의원 18대 총선 낙선운동”

기사등록 : 2008-04-07 오후 02:55:07 기사수정 : 2008-04-07 오후 03:12:41